この冬一番の寒さがやってきました。連日朝の気温は-5度を下回り、日中の最高気温も一桁台という寒さです。本堂裏の池も厚さ10㎝の氷が張り、全面滑走可能となりました。諏訪湖は今年も御神渡りは「明けの海」となったようです。立春を迎え日が濃くなり、少しずつ春の訪れを肌で感じるようになりました。

手のひら通信

冬景色

大晦日&朔旦

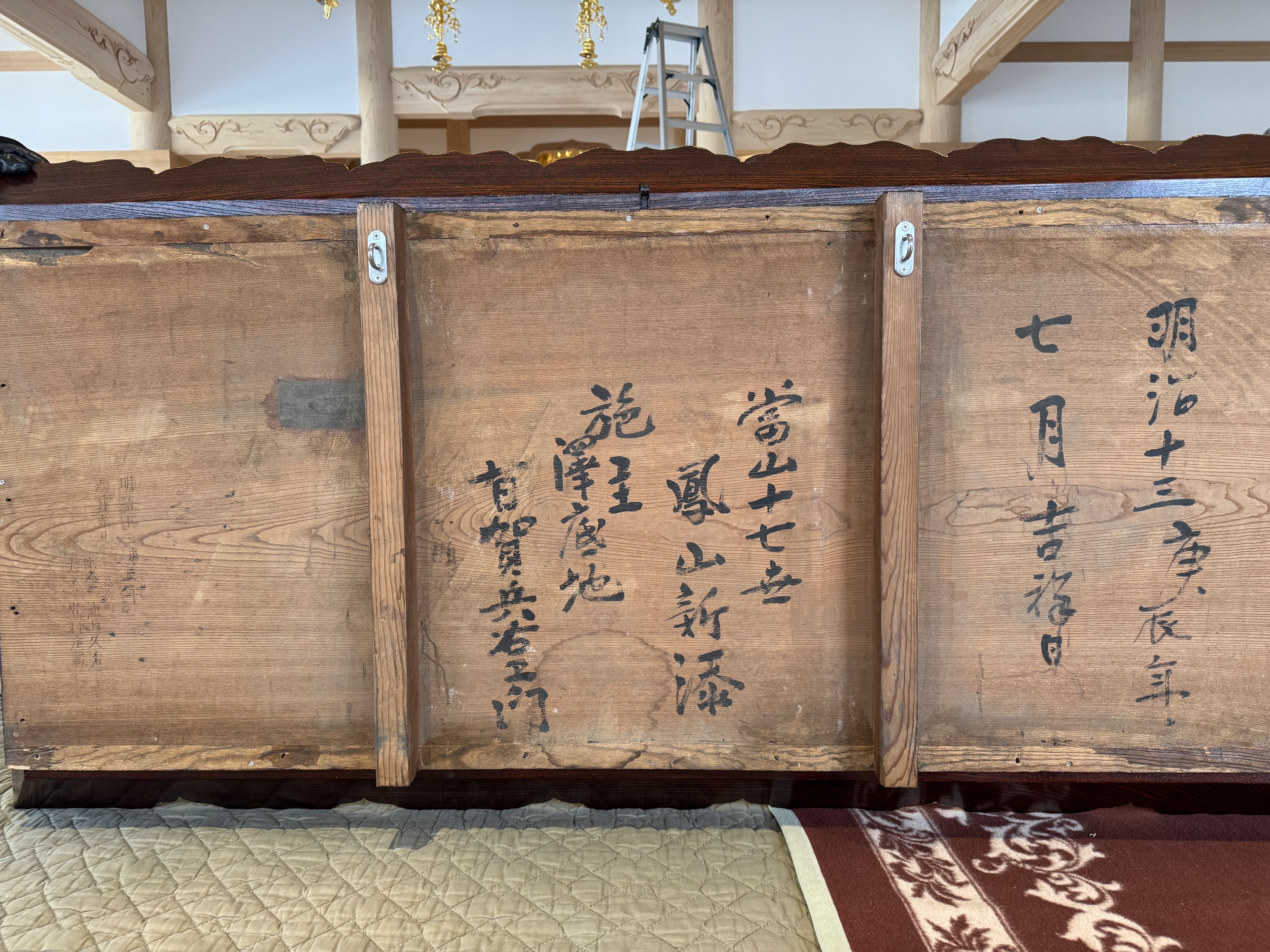

天蓋と額の搬入

本日天蓋・山号額・寺号額が到着しました。半世紀ぶりに修理等を施し、見違えるようになりました。また、これから何百年とお参りに来る方々を見守っていただけると思います。

晩秋の朝霧

十六羅漢揃い踏み

昨日13日(木)に名古屋の仏師さんから十六羅漢の残り六体が運ばれてきました。並べていただくと圧巻です。一緒に前机も届き、残すところ天蓋と本堂入り口・山門の寺名額となりました。5月に見学に行った折にはまだ生地のままでしたが、色が塗られ顔の表情が一体一体凜々しくなりました。前机・須弥壇は擦り漆です。

護持会研修旅行

10月15日(水)16日(木)10教区護持会研修旅行に、寺院10名・各寺院の総代さん26名の計36名にて群馬方面へ研修に出かけました。早朝6時第1の目的地館林市にある「分福茶釜」で有名な茂林寺(もりんじ)様をめざし、辰野町を出発しました。博物館が見学できると期待していましたが、残念ながら休館日でした。境内地には沢山のタヌキがお出迎えしております。昼食をはさみ次は妻沼歓喜院聖天堂(めぬまかんぎいんしょうてんどう)に参拝。日光東照宮を彷彿させる本格的な装飾建築で見る人を圧倒します。埼玉県で建造物の国宝はこの歓喜院聖天堂一件であることにも驚きました。次に昨年から一万円札の肖像となりました渋沢栄一ミュージアムを見学。最後に本人のアンドロイドの講演がありました。1日目の研修は終わり、宿泊地伊香保温泉へ向かいました。懇親会は大いに盛り上がりました。

2日目は上州物産館にてお土産を購入後、世界遺産である富岡製糸場を見学案内していただきました。岡谷市の片倉製糸との歴史的な繋がりや、貴重な資料機械等が残っており興味を引くものばかりでした。最後にこんにゃくパークにて試食・食べ放題・買い物をし帰路につきました。

-

狸のお出迎え

山門前には沢山のタヌキが出迎えてくれます。

-

茅葺きの山門

通称「赤門」と言うらしい

-

守鶴堂

分福茶釜をこのお寺にもたらした和尚様のお堂で、鎮守大菩薩として祀られています。

-

看板猫

門前のお店の看板猫 とても人懐っこい

-

国宝妻沼聖天山本殿

素晴らしいの一言に尽きる。beautiful !!

-

透塀

中に入りガイドさんに説明を受ける

-

細工画

左右の彫り物には逸話がそれぞれあります。

-

素晴らしい

当時の棟梁と庶民の浄財により出来たことに驚きました。

-

貴惣門

奇抜な総門で破風(はふ)が変わった形です。

関東地方では唯一の建物らしい。 -

記念館入り口

一年経つとブームは去ったようです。チョット寂しい!

-

渋沢栄一アンドロイド

細部まで良くできたロボットで「道徳経済合一説」の講義を聴きました。

-

世界遺産 高岡製糸場

繭置き場だそうです。ガイドさんの説明を聞いていて写真を撮るのを忘れました。チョットブームは去ったような。

-

ようこそ

平日でしたが、人出が凄い。

-

売店も賑わい

無料で入れて無料で食べられて、そしてお土産をたくさん買ってしまう。旨くのせられてしまいました。

完成見学会

13日~15日迄の3日間本堂完成見学会を実施いたしました。天候にはあまり恵まれせんでしたが、それでも200余名の方々がいらっしゃいました。前の本堂との違いにびっくり。広さはすこし狭くはなりましたが、天井を高くし、広く見えるよう工夫をしました。世の中が大変な時期(コロナ禍・物価高)に始まった工事ですが、檀信徒皆様の篤い思いに深く感謝申し上げます。明日から本堂への引越作業を始めます。20日から本堂での法事がありますので、間に合うよう頑張らねば!!!

追伸 16日10時から位牌を一日掛けて棚に戻しました。

特派布教巡教

9月1日(月)曹洞宗特派布教巡教(檀信徒護持会研修会)が箕輪町松島明音寺様を会場に開催されました。檀信徒並びに寺院様方総勢82名参加があり、法話に耳を傾けていただきました。御名代(禅師様に代わって全国をお話しして回る)として愛知県新蔵寺方丈様が務められました。お釈迦様の教えや道元禅師様瑩山禅師様の教えを示しながら、日常生活における実践すべき菩薩行を解かれました。難しいことでは無く、誰でも出来る挨拶や感謝の気持ちを持つこと、人の為に尽くすことなど分かり易く説明していただき、90分の時間があっという間でした。

晋山式随喜

-

本則拝受

法座を任され、本則を渡していただきました。

-

首座請拝

法問の主題を受け取り、堂頭に挨拶のお拝をいたします。

-

西堂老師提唱

法問の主題について西堂老師より解説があります。

-

法戦式練習

明日25日の本番に向け、1日目の日程終了後練習をします。

24日(土)25日(日)の二日間安曇野市穂高有明の青原寺様の晋山式へ随喜(ずいき)して参りました。この修行期間諸行事で筆頭を務める首座(しゅそ)を甥の尚樹(しょうじゅ)君が務めることになり、親戚ということで行って参りました。彼は12年前私の晋山式に弁事(べんじ)を務めていただきました。(当時小学5年)あれから年月が過ぎ、今は大本山總持寺で修行中です。現役バリバリの修行僧であり、その進退はとても見ていて切れがあり気持ちよいものでした。天候には少々恵まれませんでしたが、外での記念撮影時には仏天の御加護か雨も上がり良い天気となりました。 也太奇!也太奇!!(やたいきやたいき・良くやった素晴らしいの意味)

尊像見学

-

前机

本堂須弥壇の前に鎮座していた机です。欅で作成されており、彫刻が素晴らしいです。木地師の職人さんに褒められました。

-

獅子と牡丹の彫刻

牡丹の花一枚一枚丁寧にヤスリがかけられ、大変な作業であることが分かります。

-

御開山

御開山も今までの塗料が剥がされ、磨き 解体 塗りと回っていきます。

-

解体されて

寄せ木も全て膠(にかわ)をはぎ、細かくしての作業です。

-

下地に金箔

下地を塗り、金箔を貼り衣裳の鮮やかな色をつけていきます。

8日(木)以前から予定をしていた工房見学(木地師・修復師・塗り師)に名古屋・岡崎へ行ってきました。本堂建設にあたり、汚れの目立つ尊像・十六羅漢の計21体と前机・須弥壇そして山号額2枚、全て生地を出し磨き、塗り直すという作業です。その作業途中の出来映えを見てきました。一言で「素晴らしい!」です。きっと新しい本堂に溶け込み、相応しい尊像・仏具になることと思います。

春爛漫

長野日報掲載

令和六年大晦日

鋼板志納

12月13日(金)~15日(日) 午前10時~午後3時まで、屋根板志納の記入を行いました。約70名のご参加をいただき、狭い玄関は一賑わいでした。県外の檀家さんからも記入希望があり、私が代わりに記入いたしました。いざ書くとなると緊張するものであります。自分の書いたものが見ることが出来るのは、ひ孫の時代かもしれません。それを思うと真剣にならざるを得ません。皆さん真剣に一句一句願いを込めて書き込んでいました。読経供養の後、本堂上部へ張られます。

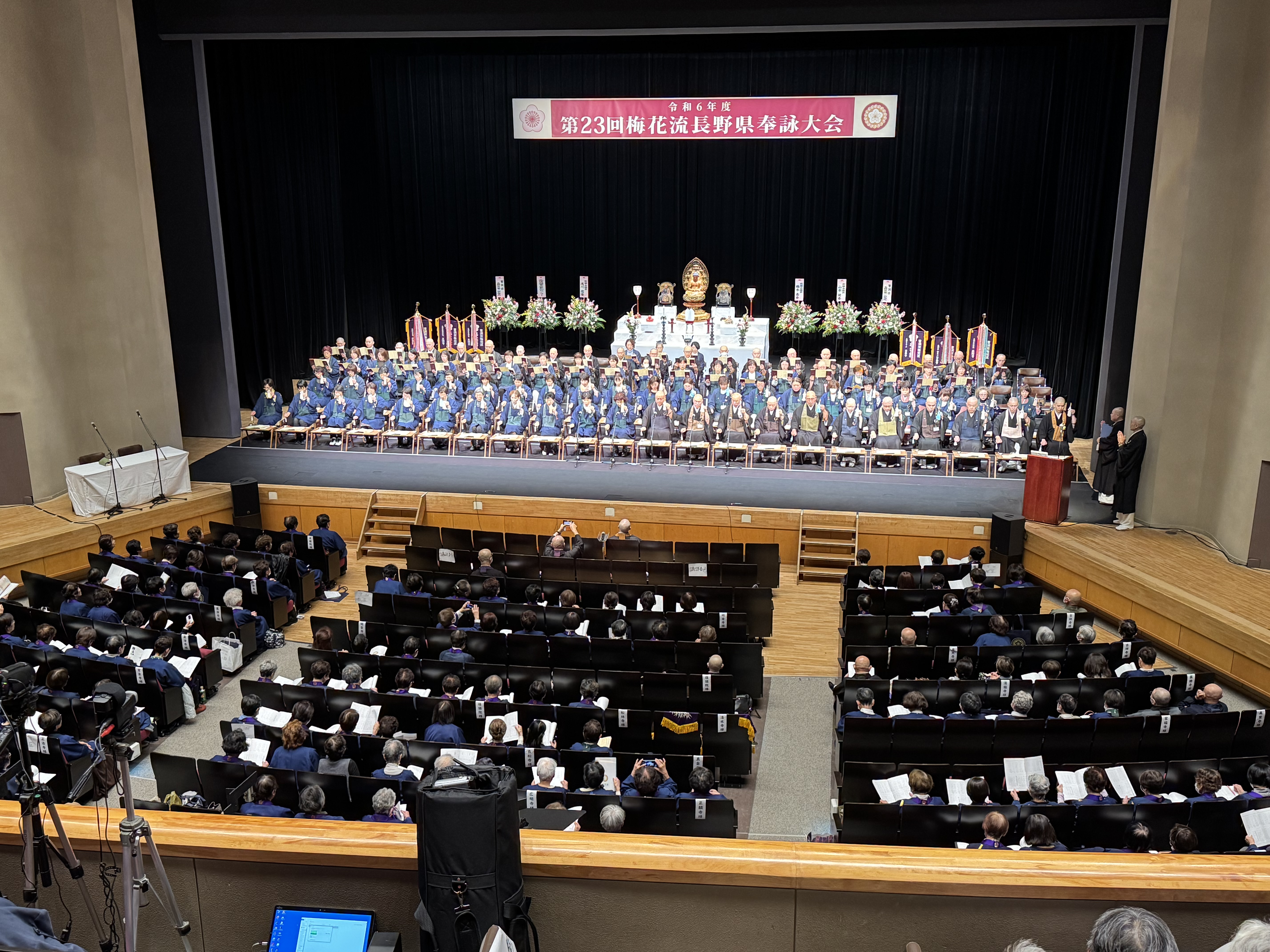

梅花流長野県奉詠大会

11月29日第23回梅花流長野県奉詠大会が、長野市ホクト文化ホールで開催されました。簡単に言いますと、梅花流御詠歌の発表会です。講員43名の引率者として私も参加して参りました。この大会は平成30年秋以来の開催で6年ぶりになります。講員さんは緊張の面持ちと感じましたが、発表ではいつも通りの落ち着いた所作とみごとな奉詠で、とても感動いたしました。

清興は昨年の全国大会でお会いいたしました バリトン歌手の平林龍さんとソプラノ歌手の北野里沙さん、そしてピアニストの松田光弘さんの「歌声コンサート」でした。

「花は咲く」「あすという日が」「まごころに生きる」等10曲を圧倒的な声量と美しさで再び感動を受けた1時間でした。帰りのバスでは心地良い疲れを感じ、充実した1日でした。

10教区護持会研修旅行

11月11日・12日一泊二日にて10教区護持会研修旅行がありました。寺院9名各寺院の総代様29名計38名にて永平寺参拝北陸方面研修へ出かけました。宿泊は芦原温泉に宿泊し、日頃の菩提寺護持運営に感謝しながら懇親を大いに深めました。

2日目は一乗谷朝倉氏遺跡博物館を見学。全国でも類を見ない大規模な遺跡で、説明を聞きながら城下町全体が遺跡として残っていることにびっくりしました。昼食後、敦賀さかな街で買い物をし(11月6日越前ガニの解禁日)帰路につきました。

-

参道入口

参道入口両脇には「杓底一残水 汲流千億人」の石柱があります。

-

紅葉

光を透かしてみる紅葉は一段と綺麗です。

-

山門より

山門より中雀門を見る

-

中雀門より仏殿

例年だと紅葉の時期なのですが、遅れているそうです。

-

勅使門

勅使門(唐門)を背景に写真を撮る定番の場所です。

-

原寸で再現

朝倉氏の館一部を原寸で細部まで再現されています。当時の暮らしぶりがうかがわれます。

-

ジオラマ

街全体が見渡せるジオラマは、大変素晴らしいものでありました。

私は44年前にここ永平寺で修行をしました。久しぶりに本山の参道に入ると、ピリッとした空気を感じ当時と少しも変わらない雰囲気に感激しました。法堂(はっとう)でも仏殿でも手を合わせ祈っている参拝者の尊い姿を見て、770年脈々と続く道元禅師の正しい教え(正伝の仏法)を一段と感じました。日々精進です。

草刈り

マジックアワー

一服の清涼剤

春が来た

屋根からの贈り物

最後の般若祈祷法要

-

転読の始まり

令和元年以来の法要です。あまりに久しぶりのため緊張しました。

-

般若の風

転読している大般若経の風に当たれば1年間無病息災でいられます。

-

記念撮影

最後の本堂で記念撮影。名残惜しい限りです。

2月の最終日、一ヶ月前倒しで当山恒例の大般若祈祷法要を行いました。4月から本堂の解体作業が始まるので、3月中は荷物・仏具の引越で大忙しです。寺院17名での般若経転読は荘厳そのもので、檀信徒の皆さんも固唾を呑んでのお参りでした。中村建築研究所様 北野建設様 松田建設様にもご臨席賜り、工事安全祈願法要も兼ねての大法要となりました。多くの方にお参りをいただき有難うございました。間もなく建設が始まります。散歩がてらにお出かけいただき、本堂工事進捗を見学をしていただければと思います。

2月の雪

どんど焼き

大晦日 除夜祭

護持会(ごじかい)研修旅行

-

遙か彼方

大樹寺と岡崎城を結ぶ3キロの直線はビスタラインと呼ばれています。

-

大樹寺山門

三代将軍徳川家光公が建立。ここから総門を通して岡崎城を望む事が出来ます。

-

味噌蔵の桶

一桶6トンの味噌 40万人分の味噌汁が一度にできる量だそうです。一桶で岡崎市人口38万人分が賄える。凄いです!

-

大きな味噌桶

ミニュチアの桶を見ているようですが、本物です。人が通れば分かりますが、2メートル近くあります。

-

名古屋城

天守は木造復元のため入れませんでしたが、木造になったらもの凄いお城になりますね。

-

絢爛豪華

上段の間・謁見の間どの部屋も豪華絢爛です。ここに通されては緊張し、落ち着かない気がします。

10教区護持会の研修旅行で名古屋・岡崎へ行ってきました。総代さん28名と寺院9名の親睦を兼ね一泊の旅行です。1日目は大樹寺・岡崎城・大河ドラマ館を見学しました。2日目は朝から大雨に見舞われましたが、10時半名古屋城に着く頃には晴れて、本丸御殿を見学しました。平日ですが、来場者で混雑していました。私は興味があったので、本丸御殿を二周しじっくり拝観しました。二の丸庭園も素晴らしかったです。研修も親睦も大いにでき、有意義な2日間を過ごす事が出来ました。

日程 1日目 大樹寺 真福寺(昼食 竹膳料理) 八丁味噌蔵

岡崎城・大河ドラマ館 三谷温泉松風園 泊

2日目 ラグーン蒲郡 名古屋城 昼食(櫃まぶし)帰路

初冠雪

上伊那仏教徒大会(成道会 じょうどうえ)

-

記念講演

有田先生より「釈尊の呼吸法を脳科学で解く」の講演を聴く。大学の授業のようでありました。

-

大勢の聴衆

広い本堂いっぱいに約180人程の方々が集い、少々難しいお話でありましたが、健康で送れる生活習慣を指導していただきました。

-

明日山は雪かも

今日一日雨で肌寒い日でした。昨日(9日)より最高気温が7度も低く、垂れ込めた雲も明日は雪景色を予感させるような雲でした。

箕輪町松島明音寺様で上伊那仏教徒大会が開かれました。郡下各宗派二百余ヶ寺の檀信徒の皆様が集う会です。成道会(本来は12月8日)ですが、師走は何かと忙しいので一ヶ月繰り上げての開催です。成道会とはお釈迦様が悟りをお開きになったことを記念する法要です。お釈迦様は29歳の時に生老病死の苦の解決を求めて出家され、6年間の厳しい修行の後に道を得て、菩提樹の下で禅定に入り、やがて悟りを開かれました。記念講演としてセロトニン研究の第一人者である有田秀穂先生(東邦大学医学部教授)よりお話というよりは講義をいただきました。先生はこのセロトニンの分泌を促して活性を高める原動力が、腹式呼吸などリズム性の運動にあることを突き止めました。そして、この腹式呼吸こそ、まさに坐禅そのものということです。大切なのは呼吸の仕方でゆっくり息を吐き切ってから吸います。こうすることで自然に腹筋を意識した呼吸になっていきます。これを数でも数えながらリズミカルに繰り返す事が重要なのだそうです。坐禅をするときの呼吸には、脳内神経伝達物質のひとつ「セロトニン」の分泌を促す効果があるといわれ、セロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれていて、精神の安定や感情のコントロールに大きく関わっているそうです。セロトニンの分泌量が増えると、ストレスが軽減されリラックスできるそうです。そういえば大学一年の時、お経を読みながら心拍数を図ったり心電図をとったり、呼吸や血液の採取をした事を「ふっと」思い出しました。「幸せホルモンを増やして健康で送れる生活習慣を身につけましょう。」今日一番の感想でした。

家内に感謝

-

本堂前

石畳の間や両側の庭木周辺は、特に草が生えやすいところです。

-

鐘楼堂北

本堂からの雨水がここを流れ、草木の種も一緒に流れてくるため、草の生えも早い所です。

-

山門下

地球の裏側まで根が伸びているのではないかと思わせるスギナが生えています。

-

牡丹畑中

ここも草の生えやすい場所で庫裡からよく見え、全体の除草時期を判断します。

-

駐車場周り

駐車場全体の草取りはできないので、背が伸びる草は除くようにしています。

-

本堂から鐘楼堂前

ここも雨水の流れ道になっており、油断をしていると参道全体細かい草が直ぐ生えてしまします。

お盆明けよりほぼ毎日午後酷暑の中、日が暮れるまで約2ヵ月に渡り家内は草取りに励んでおりました。真金寺は町道と駐車場以外は草の生えが早いため、日々の草取りが欠かせません。しつこく除草(草取りであって、草かきでありません)することで、少しずつ生える量が少なくなっていきますが、終わりの見えない作業であることは確かです。ただただ家内に感謝するのみです。 合掌

朝霧(川霧)

「焼き芋大会」in真金寺

-

前々日の準備

焼き芋には熾きが一番重要です。丸太に火をつける為の枝集めから始まります。(どんど焼きではありません)

-

頂戴した紅あずま

「ドーム菊を楽しむ会」の方からいただいた巨大紅あずま。2㍑ペットボトルと比べると、その大きさがお分かりいただけるかと思います。

-

熾きの準備

赤羽地区の児童のために、早朝より「ドーム菊を楽しむ会」の会員の方々が集まり、熾きの準備です。

-

無事終了!

近くの畑で掘ったばかりの大きなイモを、焼き芋にして食べる。楽しい時間を過ごす事が出来たと思います。

真金寺駐車場にて「焼き芋大会」が開催されました。コロナ禍では「ドーム菊を楽しむ会」会員の方が、サツマイモの植え付け指導から収穫。焼き芋にして児童親子に配っておりました。今年は以前のように戻して賑やかに開かれました。天気に恵まれ、準備万端で美味しい焼き芋が出来上がり、楽しい一時であったと思います。

3回目の草刈り

-

真夏日の中

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、日中はまだまだ暑いです。いくらプロ集団といえども、足下の悪さと気候には勝てないようです。ただただ感謝です。

-

日陰

日陰に入り、作業も今日のところは一旦終了だそうです。安全・体調第一です。残りは10月4日作業予定。

-

雨の中

深夜の豪雨で、今日の作業は中止かと思われましたが、カッパを着て9時から作業が始まりました。

足下に注意をして安全にお願いいたします。

3回目の草刈りが澤底プロ集団の皆様により朝から始まりました。今年は草の伸びが早く、草刈りも大変です。秋とはいえ真夏日の今日、無理をしないようお願いしました。午前中で本日分は終了し、残りは4日の予定だそうです。

雨の中残りをして頂きました。足下が滑るので心配でした。本堂北隣にある田圃を建設にあたりご寄付頂いたので、その分草刈りが増えました。

毎回手際の良さと、早さに感心します。

皆様に大感謝申し上げます。

特派布教巡教

北大出明光寺様にて第10教区特派布教巡教研修会が開かれました。コロナ禍で開催されなかったため、4年ぶりとなりましたが多くの方にご来場いただきました。

講師は宮城県石巻市廣渕寺ご住職 奧野昭典(おくのしょうてん)老師にお務めいただきました。管長猊下のご名代であり、全国各地を回りお話しをする有難い研修会です。ご自身の震災被災体験を交えながら、日常生活における行うべき菩薩行(四摂法・ししょうぼう)の同事(どうじ)について、分かり易く丁寧に解説いただきました。

1時間半に渡る法話でありましたが、皆さん真剣にメモをとりながら聞いておられました。

秋の気配

坐禅と写経

平和の鐘(終戦記念日)

正午ちょうどに長野県仏教会の依頼で平和の鐘を三打した。7月に蔵の整理をしていたら、一枚の写真が出てきました。昭和17年10月に行われた「梵鐘供養」の写真です。真金寺先々代了仁和尚様と兄の長松寺先々代義門和尚様です。戦後生まれの私には到底理解できないものでありますが、今まで世界の平和・人々の幸せを願い心を込めて打っていた鐘が、国難国策とはいえ人を傷つける道具の一部に代わることに「どんな思いでお経を挙げたのだろうか?・挙げることが本当に出来たのだろうか?」考えてしまった。当時の総代様もきっと表情には表すことが出来なかったと思いますが、悔しい思いであったことと推察できます。現在でも世界中で戦争・紛争が絶え間なく繰り広げられています。世界の指導者は国益ばかり考えず、先ず「世界のへいわを目指してほしい」と強い思いで鐘を三打した。

振り万灯(ふりまんど)

-

迎え万灯(むかえまんど)

こうした色々な行事風習が途切れないよう、地域の人達との繋がりと頑張りが素晴らしいです!

-

万灯(まんど)!

始まる前の練習の成果です。とても上手に回っています。幻想的な風景です。

-

万灯(まんど)!

「万灯!万灯!振り万灯!」かけ声も上手に旨く回っています。

-

振り(ふり)!

高学年の児童はコツを掴んでいて、お手の物。

-

万灯(まんど)!

男子児童も負けてはいません。先祖の方々も間違えること無く、万灯の灯りを目指してお帰りのことと思います。

13日(日)夕方地域の伝統行事である「振り万灯(まんど)」が真金寺駐車場で行われました。振り万灯とは紐を付けた麦ワラの束に火をつけて勢いよく振り回す、上伊那地区に伝わるお盆の伝統行事です。万灯を振るのは主に小学生の子供たちです。「振り万灯」と呼ばれ先祖の霊を迎える13日の「迎え万灯」、再び彼岸へと送る16日の「送り万灯」があって、毎年上伊那地区で行われています。コロナ禍であり、安全への配慮や麦を作る農家の減少などに伴ない、中止や縮小されておりましたが、無事復活しました。こうした伝統行事はいつまでも受け継いでいただきたいものです。