木材の見分(けんぶん)

-

本堂柱

太い柱を繫ぐ梁です。屋根裏のため建て終わると見えなくなってしまいますが、上棟式まではしっかり見学できます。

-

丸柱

四角形から八角形そして十六角形とだんだんと丸柱に近づいていきます。本尊様周りの柱として使用されます。

-

内陣丸柱

本堂正面に立つ4本の丸柱です。一番重要な柱になります。一尺(30センチ)丸柱で、岐阜県産檜(ひのき)だそうです。

-

本堂角柱

本堂を囲む柱です、一番数が多いです。七寸・ハ寸(21㎝・24㎝)が使われています。

-

向拝(こうはい)角柱

本堂正面入口に立つ柱です。9寸角(約27センチ)の柱です。

-

虹梁(こうりょう)

太い柱を繫ぐ化粧虹梁です。正面入り口と、本尊前に入ります。

-

虹梁を繫ぐ柱

屋根の反りを出す柱で、下り棟(くだりむね) 隅棟(すみむね)と言われています。

綺麗に反りを出すのが、宮大工さんの腕の見せ所だそうです。 -

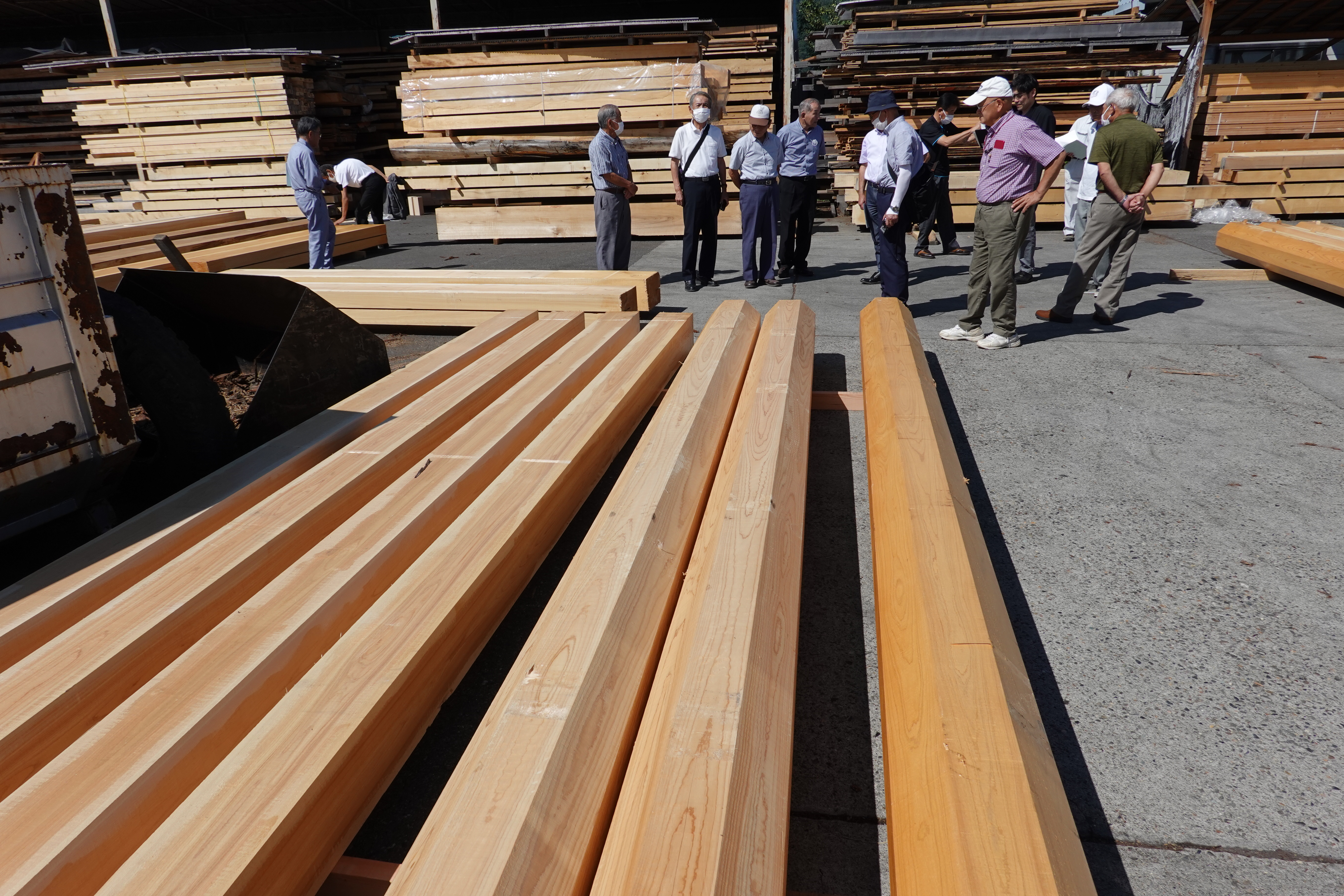

丸柱の前にて記念撮影

建設委員会の方々と記念撮影。ここに広がっている柱が総て真金寺の本堂に使われることに、皆さんびっくりの様子。檜の香りに包まれて、ご満悦の様子でありました。

朝8時真金寺を出発して、建設委員会の方々10名と私住職の11名にて長野市川中島の太田材木店に向かいました。本堂に使用される柱の見分が目的です。

到着して驚いたことは、先ず辺り一面漂う檜の香りと、本堂に使用される木材が全て広げられ、一本一本乾燥を防ぐために綺麗にコーティング剤が塗られていたことでした。「こんなに柱がいるのか!」と建築委員の方々も驚いておりました。

柱の用途に応じて説明をいただき納得の様子でした。

参加された方皆さん「来ることができこうして現場で実際の柱を見て触れることができ、とても有意義であった。」とおっしゃっておりました。百聞は一見に如かずですね。帰りのバスでは思わぬトラブルに見舞われましたが、それを引いても素晴らしい見分&勉強会でした。